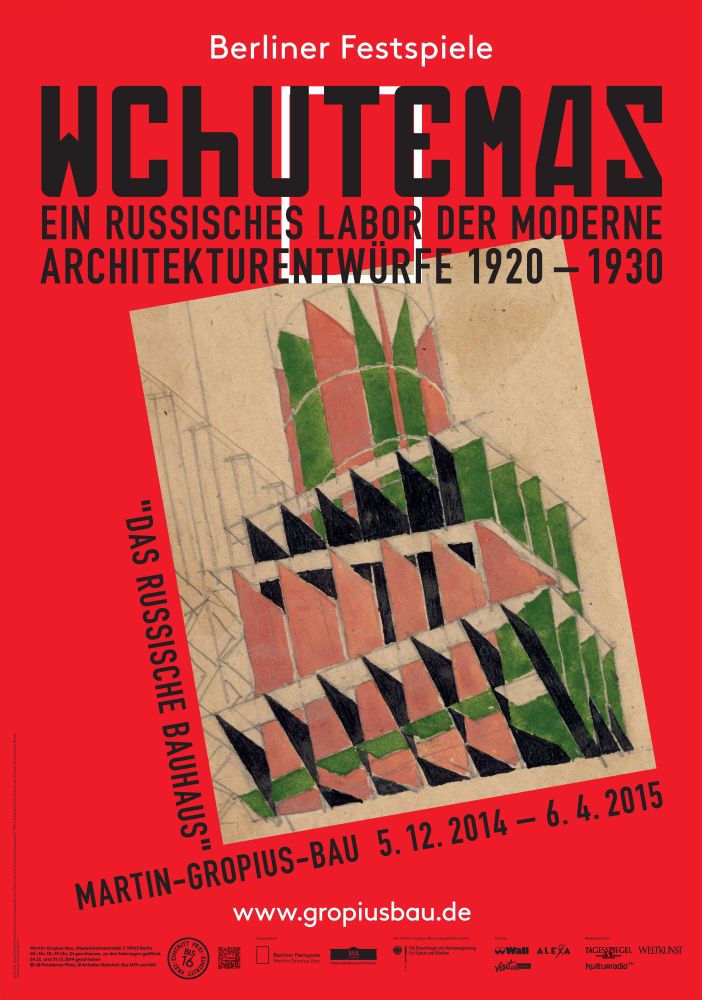

Was soll denn das sein? WChUTEMAS, oftmals als ‚russisches Bauhaus’ bezeichnet, war eine legendäre Kunstschule der Moderne in den 1920er Jahren. Im Martin-Gropius-Bau zeigt eine Ausstellung etwa 250 Skizzen, Zeichnungen, Malerei und Modellen von Lehrern und Studierenden. 1920 wurden diese ‚Höheren Künstlerisch-technischen Werkstätten‘ durch ein Dekret der Sowjetregierung gegründet. In acht Fakultäten (Produktionswerkstätten: Holz, Metall, Textil, Druckgrafik, Keramik; Kunstwerkstätten: Malerei, Skulptur, Architektur) wurden mehrere tausend Studenten unterrichtet. Einem Vorkurs mit völlig neuartigem künstlerisch-wissenschaftlichem Curriculum folgte ein mehrjähriges Studium. An dieser Schule unterrichteten berühmte KünstlerInnen und ArchitektInnen, deren Namen mit dem Durchbruch der russischen Avantgarde verbunden sind: wie El Lissitzky, Naum Gabo, Moissej Ginsburg, Gustav Klucis, Wassily Kandinsky, Nikolai Ladowski, Alexander Melnikow, Ljubow Popowa, Alexander Rodtschenko, Alexej Schtschussew, Warwara Stepanowa, Wladimir Tatlin, Alexander Wesnin. Man wollte mit Hilfe von Kunst und Architektur den ‚Neuen Menschen‘ formen und eine revolutionäre Erneuerung des Verhältnisses von Kunst und Gesellschaft verwirklichen. Doch der erbitterte Streit um den ‚richtigen’ Weg spiegelt sich auch in der Geschichte dieser Schule, seiner Lehrer und Studenten wieder. Die Architektur als ’synthetische Kunst‘ hatte dabei eine Schlüsselrolle inne. Diplomarbeiten und experimentelle Studienprojekte zeigen das enorme utopische und baukünstlerische Potenzial und veranschaulichen zugleich, oft zugespitzt, das Credo widerstreitender Architekturströmungen an den WChUTEMAS.

Die Ausstrahlung der WChUTEMAS reichte weit über Sowjetrussland hinaus. Mit dem 1919 gegründeten Bauhaus in Weimar und später in Dessau gab es Beziehungen. Um den wissenschaftlichen Anspruch zu betonen, benannte man 1927 die Schule um in ‚Höheres Künstlerisch-Technisches Institut‘, WChUTEIN. Man wollte weg von der reinen Kunst hin zur industriellen Produktion. Radikal funktionalistische Zielsetzungen in Wohn- und Städtebau traten in den Vordergrund. 1930 wurde die Schule geschlossen. Die Architekturfakultät wurde mit dem Höheren Bauingenieur- und Architekturinstitut, dem späteren Moskauer Architekturinstitut verschmolzen. Die russische Avantgarde verlor ihren Einfluss und wurde zu Gunsten eines ‚Sozialistischen Realismus‘ radikal zurückgedrängt, konstruktivistische Konzepte waren im Rahmen der planwirtschaftlichen Anforderungen in Russland nicht mehr gefragt.

5. Dezember 2014 bis 6. April 2015

im Martin-Gropius-Bau

Öffnungszeiten

Mi bis Mo 10:00–19:00

Di geschlossen

Freitag, 19. Dezember 2014

Dienstag, 25. November 2014

RealSurreal - Fotografie der Zwanziger Jahre im Kunstmuseum Wolfsburg

Von Elke Linda Buchholz. Real – surreal – völlig egal?! Das Wolfsburger Kunstmuseum zeigt Fotografie des Neuen Sehens der 20er und 30er Jahre, die damals Avantgarde war und heute Klassikerstatus hat. Fast alles, was Rang und Namen hat aus der damaligen Fotoszene, ist in der Ausstellung vertreten: Albert Renger-Patzsch, Yva, Herbert List, Aenne Biermann, Herbert Bayer, Grete Stern, Alfred Ehrhardt, Dora Maar, Man Ray, André Kertesz, Karel Teige und viele mehr. Zudem hat der Münchener Sammler Dietmar Siegert allerlei unbekanntere Fotografen aus seinen Mappen und Schränken mitgebracht, und sie zu entdecken macht besonderes Vergnügen. Der ehemalige Filmproduzent, der einst rum die Welt Dokumentarfilme realisierte, begann sich schon früh für die Fotokunst zu begeistern. So konnte er von erschwinglichen Preisen auf dem Markt profitieren, bevor die Schätzwerte in die Höhe schossen. Vor allem die ganz frühen Aufnahmen der Fotopioniere aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatten es ihm angetan, wie Siegert zur Ausstellungseröffnung erzählt. Seine raren Schätze zur deutschen Lichtbildkunst bis 1890 hat er vor kurzem in die Obhut des Münchener Stadtmuseum gegeben. Für die Italienmotive interessierte sich dann auf einmal sogar die Neue Pinakothek. In deren Ausstellungssälen dürfen die historischen Aufnahmen italienischer Hotspots künftig kongenial die gemalten Ansichten aus dem Land, wo die Zitronen blühen, ergänzen.

Dass Siegert eher nebenbei vor einigen Jahrzehnten begann, auch Fotokunst der Zwanziger Jahre zu sammeln, wird erst jetzt öffentlich sichtbar. Nur Einzelstücke hat der Sammler bislang, etwa in der Berliner Sammlung Scharf-Gerstenberg, als Leihgaben gezeigt. Wie umfangreich und facettenreich er den Sammlungsbereich des "Neuen Sehens" arrondierte, zeigt jetzt die Wolfsburger Schau (bis zum 6. April 2015). Und damit stellt sich zugleich die Frage: In welchem Museum wird dieser hochkarätige Bestand wohl einmal seine Bleibe finden? Denn museale Qualitäten hat das Konvolut, von dem jetzt eine Auswahl ans Licht kommt. Weiterlesen

Sonntag, 23. November 2014

Kästners Berlin - Interview auf Inforadio, Textauszug und Bildstrecke auf www.tagesspiegel.de

Der gedruckte TAGESSPIEGEL AM SONNTAG berichtet heute auf einer ganze Seite von den Entdeckungen Michael Bienerts bei der Recherche zu seinem Buch Kästners Berlin. Die Onlineausgabe des TAGESSPIEGEL publiziert ein Kapitel aus dem Buch und eine Bildstrecke zu Kästners Orten in Berlin. Für das rbb-Inforadio hat Marianne Mielke ein langes Interview mit dem Autor geführt, das hier nachgehört werden kann.

Michael Bienert

Kästners Berlin. Literarische Schauplätze

160 Seiten, ca. 200 Abb.

Verlag für Berlin und Brandenburg

Berlin 2014, 24,99€

Michael Bienert

Kästners Berlin. Literarische Schauplätze

160 Seiten, ca. 200 Abb.

Verlag für Berlin und Brandenburg

Berlin 2014, 24,99€

Freitag, 21. November 2014

Kühle Sache. Die Neupräsentation der Sammlung im Kunstgewerbemuseum Berlin

| Foto: SMB / Stefan Klonk |

Mittwoch, 12. November 2014

Kästners Berlin - das erste Exemplar ist da

Das erste Exemplar von Kästners Berlin ist da! Große Erleichterung: Der Druck ist perfekt, die Fotos vom Berlin der Zwanziger und Dreißiger Jahre sehen super aus. Morgen um 20 Uhr ist die erste Buchvorstellung in der Büchergilde Buchhandlung am Wittenbergplatz.

Dienstag, 7. Oktober 2014

László Moholy-Nagy - Ausstellung im Bauhaus-Archiv

Als Pionier einer multimedialen und konzeptionellen Kunst war László Moholy-Nagy einer der einflussreichsten Künstler des 20. Jahrhunderts. Neben seinen Arbeiten aus den 1920er bis 1940er Jahren präsentiert nun das Bauhaus-Archiv Werke von Gegenwartskünstlern wie Olafur Eliasson oder Eduardo Kac präsentiert, die Moholy-Nagys Ideen aufgreifen. Moholy-Nagy setzte sich praktisch und theoretisch mit den Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Medien und Sinnen auseinander und experimentierte intensiv mit Film und Fotografie.

Rund 300 Exponate ─ von Gemälden und Skulpturen über Fotografien, Fotogramme und Grafiken bis hin zu Filmen und Bühnenentwürfen, Licht- und Geräuschinstallationen, Tasttafeln und Handskulpturen sowie Publikationen ─ geben einen multisensorischen Zugang zu Moholy-Nagys Werk. Er lehrte von 1923 bis 1928 am Bauhaus und ab 1937 bis zu seinem Tod 1946 in Chicago, zunächst als Direktor am New Bauhaus und ab 1939 an der School of Design, dem späteren Institute of Design. Die Ausstellung vermittelt Schüsselthemen in Moholy-Nagys Kunst, die eng mit der Lebensreformbewegung und biozentrischen Ansätzen der 1920er Jahre verbunden sind. Moholy-Nagy ging davon aus, dass in einer zunehmend technisierten modernen Welt nur die Integration aller menschlichen Sinne und des Intellekts die organische Entwicklung des Individuums ermögliche. Sowohl in den alten und neuen Medien, der Hoch- und Populärkultur, den Künsten und den Wissenschaften sah er hierfür Potentiale und erweiterte den Blick über die fünf Sinne des Sehens, Hörens, Fühlens, Schmeckens und Riechens hinaus auf den Bewegungs- und Tiefensinn. Neue Technologien sollten der Erweiterung der menschlichen Sinnesorgane dienen, Hierarchien in der Wahrnehmung und den Medien lehnte er ab. Kunst betrachtete Moholy-Nagy als Information und alle Medien als mögliche Mittel zur Umsetzung einer künstlerischen Idee. Zentrale Aspekte seines Werks wie Interdisziplinarität, Multimedialität und multisensorische Wahrnehmung, das Neue Sehen, Immersion und Partizipation, Transparenz, Reflektion und Bewegungen werden unter diesem Fokus näher beleuchtet.

Die Präsentation seiner Entwürfe des „Kinetischen konstruktiven Systems“ (1922-28) verdeutlicht Moholy-Nagys Rolle als Vorreiter einer partizipatorischen und immersiven Kunst. Seine Emaille-Serie (1922-23), auch als Telefonbilder bekannt, macht seine Bedeutung als Pionier einer konzeptionellen Medienkunst deutlich, da er mit diesen Arbeiten in gewisser Weise digitale Kunstformen vorwegnahm. In „Sensing the Future: László Moholy-Nagy, die Medien und die Künste“ werden darüber hinaus mehrere Filme Moholy-Nagys gezeigt sowie Gemälde, Fotogramme und Fotografien, in denen Licht zum Rohmaterial seiner Kunst wird. Arbeiten von Gegenwartskünstlern wie die „Aromapoetry“ (2011) von Eduardo Kac oder Olafur Eliassons „Suntrackers“ (2014) setzen Moholy-Nagys Ansätze fort; andere Künstler realisierten für die Ausstellung als Hommage an den visionären Universalkünstler einige seiner unverwirklichten Konzepte, wie zum Beispiel Lancelot Coar und Patrick Harrop mit ihrem Versuch, Moholy-Nagys Idee eines mehrdimensionalen Polykinos zu verwirklichen. (Quelle: Pressemitteilung Bauhaus-Archiv)

Publikation: Oliver Botar, Sensing the Future: Moholy-Nagy, die Medien und die Künste, Lars Müller Verlag (Zürich), ca. 200 Seiten mit ca. 400 Abbildungen, ISBN 978-3-03778-434-1 (deutsche Ausgabe), ISBN 978-3-03778-433-4 (englische Ausgabe), Preis: 35 Euro.

Infos und Öffnungszeiten

Publikation: Oliver Botar, Sensing the Future: Moholy-Nagy, die Medien und die Künste, Lars Müller Verlag (Zürich), ca. 200 Seiten mit ca. 400 Abbildungen, ISBN 978-3-03778-434-1 (deutsche Ausgabe), ISBN 978-3-03778-433-4 (englische Ausgabe), Preis: 35 Euro.

Infos und Öffnungszeiten

Montag, 6. Oktober 2014

Eine neue Gedenktafel für Paul Hertz

|

| Paul Hertz, sein Enkel Henry Berg und Grundschulkinder in der Paul Hertz-Siedlung. Foto: Tina Merkau/Gewobag |

Henry Berg ist ein amerikanischer Architekt und Enkel des sozialdemokratischen Reichstagsabgeordneten Paul Hertz, der von den Nazis ins Exil getrieben wurde, aber schon bald nach dem Zweiten Weltkrieg nach West-Berlin zurückkehrte, um den Wiederaufbau Berlins als Finanzsenator zu unterstützen. In der nach ihm benannten Paul-Hertz-Siedlung in Charlottenburg hat Mr. Berg heute eine neue Gedenktafel für seinen Großvater eingeweiht. Der Sozialdemokrat, Finanz- und Wirtschaftsfachmann Paul Hertz war seit 1920 Reichstagsabgeordneter und stimmte 1933 mit seiner Fraktion gegen Hitlers Ermächtigungsgesetz.

Freitag, 26. September 2014

Thomas Mann und die Bildende Kunst in Lübeck

|

| Hier gehts zur Kunst: Thomas Mann ganz in Rosa im Buddenbrookhaus Foto: Bienert |

Visuelle Eindrücke konnten einen kreativen Schub auslösen,

so wie 1922 der Besuch einer Ausstellung, in der Thomas Mann den Bildzyklus „Joseph

in Ägyptenland“ von Hermann Ebers – eines Jugendfreundes seiner Frau – sah. Das

war die Initialzündung für das große Erzählprojekt „Joseph und seine Brüder“.

Im Gegenzug erhielt der Künstler Hermann Ebers 1925 den Auftrag, die Novelle „Unordnung

und frühes Leid“ zu illustrieren. Doch seine Lithografien wurden nicht

gedruckt. In ihnen sei „das Element des Harmlosen und Bürgerlichen auf Kosten

und zu ungunsten des Schlimmen und Unbürgerlichen in irreführender, stilistisch

fehlerhafter Weise überbetont“, teilte der Autor dem befreundeten Künstler mit.

Wohl auch auf Druck des Verlags, wo die rein illustrativen und etwas biedermeierlichen

Familienszenen auf wenig Gegenliebe stießen. Sie sind in der Ausstellung zu

sehen. Es war dann Aufgabe des geschmackssicheren Illustrators Karl Walser, die Umschläge für die Novelle

und für die Josephsromane zu zeichnen.

Mittwoch, 17. September 2014

LeMo - Onlineausstellung zur Weimarer Republik in neuem Design

Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat heute die neue Version des Online-Portals zur deutschen Geschichte “Lebendiges Museum Online (LeMO)“ freigeschaltet. Der Weimarer Republik ist darin ein ausführliches Kapitel gewidmet. Neben einer Jahreschronik (mit Biografien) finden sich Unterkapitel zu den Themen Revolution, Politik, Alltag, Kultur, Wirtschaft, Wissenschaft und Antisemitismus, dort wiederum Vertiefungen zu Einzelaspekten. Das LeMo richtet sich als virtuelles deutsches Geschichtsbuch vor allem an Schüler, leistet aber auch sonst nützliche Dienste bei der Recherche.

Donnerstag, 11. September 2014

Das Ullstein Druckhaus von Eugen Schmohl – eine kunsthistorische Analyse der TU Berlin

In Berlin-Tempelhof am Mariendorfer Damm hebt sich ein monumentaler Bau aus der Stadtsilhouette klar heraus. Es handelt sich um das zwischen 1924–1927 erbaute Druckhaus für den Ullstein Verlag. Entworfen hatte es Eugen Georg Schmohl. In Zusammenarbeit mit dem Ingenieur Otto Zucker konzipierte er ein unverwechselbares Einzelbauwerk, dessen Wirkung als Wahrzeichen noch heute besteht.

Das Werk von Eugen Georg Schmohl (1880–1926) stand bislang in keiner wissenschaftlichen Publikation im Mittelpunkt. Informationen zu seinem Leben oder seine Arbeitsweise lassen sich kaum finden, da das Archivmaterial 1945 durch Brand zerstört wurde. Nun wurde das Bauwerk im Rahmen einer Bachelorarbeit am TU-Institut für Kunstgeschichte und Historische Urbanistik bei Prof. Dr. Kerstin Wittmann-Englert einer kunsthistorischen Analyse unterzogen. „Ziel dieser Analyse war es, dieses Bauwerk in den vorhandenen Stil des Expressionismus einzuordnen“, sagt Ulrike Kohl, Autorin der Bachelorarbeit: „Das Ullstein Druckhaus: ein Repräsentationsbau der 20er Jahre“.

1877 legte Leopold Ullstein den Grundstein für den Ullstein-Verlag. Er kaufte die Druckerei Stahl & Assmann mit der dazugehörigen Zeitung Neues Berliner Tageblatt. Bis 1933 entwickelte sich der Verlag zu einem der größten und bedeutendsten in Europa. Mit dem damit verbundenen wirtschaftlichen Aufschwung stellte sich die Frage nach einem neuen Standort in Berlin. Die Verarbeitung der steigenden Auflagen und der Wunsch nach den neuesten Rotationsmaschinen forderte sehr viel mehr Platz als im Stammhaus im Berliner Zeitungsviertel in Kreuzberg zur Verfügung stand“, so Ulrike Kohl.

Abonnieren

Posts (Atom)